|

nawa prasad 2014 |

|

|

| 2014.12 | |

| 恋愛。若い頃はそれにやられた。傷ついたし、知らないところで、きっと傷つけていた。いや、どっちもどっち、なのだが、それでも必死といえば必死だった。ひとを愛するきもちそのものは、たいへんきもちがよい。だが、それにそのうち互いの利害が忍びよる。少しずつ、少しずつ、ややこしいことになっていく。それに互いの家族やら、友人やらもからむ。若いときはエネルギーあるから、なんとか対処していくが、でもたいへん疲れる。忍耐心と愛情の両方がいることだ。 年をとって独りだと、どんどん臆病になる。ある時、ある飲み屋に入ったら、そこの女将さんが、『岡惚れ』ということを言う。オカボレ? 杉村春子(文学座の名女優、もう亡くなっている)が「岡惚れでもしなきゃ、やってられないわよねぇ」と言ったらしい。ひそかに想うにしては、ちょっと鉄火肌な響きだが、昔のひとはよく使った言葉なのだろうか。とにかく、女将は、私は岡惚れについてもっと学べ、とさんざん酔っぱらって、おっしゃった。はいはい、と言うことを聞いてお会計になったが、その料理はどれも繊細で美味しかったな。上の世代の恋愛について、もう少し知りたくなってきた。教えてください、お姉さまがた。(ゆ) |

|

| 2014.10 | |

| 妹とインド古典声楽のコンサートに行った。前日、誰と行こうかなと思い、妹の音楽の趣味は知らなかったが、試しに電話してみたら、のってきたのでびっくり。(あとで聞いたら、その日は彼女の誕生日だった)。うちの家族は全体にあっさりぶっきらぼう系で盆正月に集まることもない。妹は理系の研究者になったので、世界が違うと互いに思ったか、私はヒッピーと思われたのか、ともかくずっと疎遠だったのだ。 会場に着くと父がいた。というのは、勿論父はずいぶん前に死んだのだからそんなことはないのだが、見たこともない若い父のイメージが目前にちらついて離れず、少しあせった。妹は仕事で遅れるとのことだった。歌姫のうたは佳境に入り、タブラの音もどんどん凄くなる。妹が音もなくスッと隣に坐った(受付けに席の場所を教えてくれと頼んであった)。音楽に二人とも圧倒され、終るまで殆ど口をきくことができない。 帰りに寄った韓国料理屋で妹はよく喋った。小鳥みたいに。そうだ、そういう子だった。ひどいねんざをした話。それでもカナダの学会に行き、スキーをした話。帰りの成田は大雪で、寝袋を渡された話、、、。年が離れていたので、手をつないで散歩すると、妹というよりは、自分の赤ちゃんみたいに思った日を思い出す。家族のペットだった妹からあとは、関係ない妹になり、それが長ぁ〜く続いたのだ。最後にボケてきた母の話などもし、自分たちもそうなるかもとなり、地下鉄に乗り、JRの駅で反対方向となる。乗り換えの駅の改札で私のスイカがひっかかって、むっとした私を、口の端でほんの少し笑った駅員の顔を二人とも見逃さなかった。ふふ、案外気が合うのかもしらん。少し関係を修正できたから、父も喜んでいることだろう。(ゆ) |

^ |

2014.08  |

|

| 梅を干した。土用が来たらというが、空をみぃみぃである。一日外にいることが多いので、土砂降りになりそうな日は避けねばならぬ。三日三晩、夜露にもぬらせと言われているが、大雨はいかにもまずい。あまりに蒸し暑い日が終り、夏らしい爽やかな風が吹いたので、すわ、と干したのである。うちの梅の木は、もうおばあさん(おじいさんという気がしない、梅はババ、松はジジである)なので、毎年、どれくらい取れるかなぁと心配するが、だいたい豊作である。去年は旅に行ってる間に実がどんどん落ちてくるので、娘と友人に頼んで塩漬にしてもらった。二人とも楽しかったらしい。毎年、何はあっても梅干し作り。どんどん台所仕事が好きになっている。こうして、私も年をとっていくらしい。 パン作りも再開した。酵母が今の季節は2〜3日でできる。酵母は、トマト、ご飯、林檎などに水を混ぜて、ほんの少し蜂蜜を入れて作る。ぶくぶくしたら、小麦粉やナッツ、干した果物などと混ぜて塩もして、半日くらいほっておく。昨日、帰ったら、ボールからはみ出しそうなふくらみようで、びっくりした。生きていらっしゃるのだ、すごいなぁ、と思い、焼いた。 この頃、外で食べても何か口に合わない。西荻は確かに美味しい店が多いのだが、量が多かったり、凝り過ぎだったり。そのものの味がしてれば、もう、じゅうぶん。なので、必定、独りでつくって食べることになるのが、少し残念。(ゆ) |

^ |

| 2014.06 | ^ |

| 若い頃と違うこと。自分を大切にする、という意味が少しずつわかってきたこと。花を愛でるように、仏陀に礼するように(畏れ多いけど)、何か尊いもののように自分を扱うことで、自分というものが大変落ち着くこと。 若い頃と同じこと。乱暴な勢い、生命力はもうないけれど、無邪気な発見はちょいちょいあること。朝起きて、ベランドの戸を開けると蝶々が飛んできた。それが嬉しいこと。 葛藤はまだたくさんある。でもそうでもない時間もありがたく味わえる。大人になるのは、いいことだ。子どもに戻れるのも、いいことだ。いいことを数えるのも、いいことだ。(相田みつをみたいか?とツッこむ我もあり、、)。(ゆ) |

^ |

| 2014.04 |  |

| いつの頃からか、ヒトに会うとその人のお父さんお母さんの話を聞くのが好きになった。田舎に引越した男の人を訪ねたとき、庭からつくしをとって茹でておつまみに出してくれた。その時、お母さんの話になる。彼のお母さんは少し大雑破なところがあって、つくしのハカマをとらないものだから、食べるとじゃりじゃりしたとか。 女の人が介護をしている認知症のお父さんの話をしてくれる。いつも威張っていた怖い人だったが、あるとき、一軒家のセールスの電話がかかってきて、うちは百軒家ですが、と断っていたとか。マンション住まいのすっとぼけた対応である。 うちのお母さんのお父さんは、戦時中、ピアノが大事で、ひとりで防空壕に運んだとか。音楽家のおじいさんは痩せの小男なのに、空襲で焼かれないように、必死でリヤカーで運んだようすが目に浮かぶよ。 そんな人間の暮らしの断片。懸命に生きた私たちのお父さん、お母さん、おじいさん、おばあさん。そんな人たちがいたから、今の私たちがあるのだ。そう思うと気も遠くなるが、同時に大きくもなって、しかもゆたかな気分にもなる。滑稽でどこか美しく、どっか変な人間たちの生活がこれからも続いていけるように、私たちの子どもたち・孫たちが、こんなおじいさん、おばあさんだったよと面白ろおかしく言えるように、なるべくひとつひとつを楽しんで、哀しいときは哀しいと素直に口に出して生きていきたいなぁ。(ゆ) |

|

| 2014.02 | |

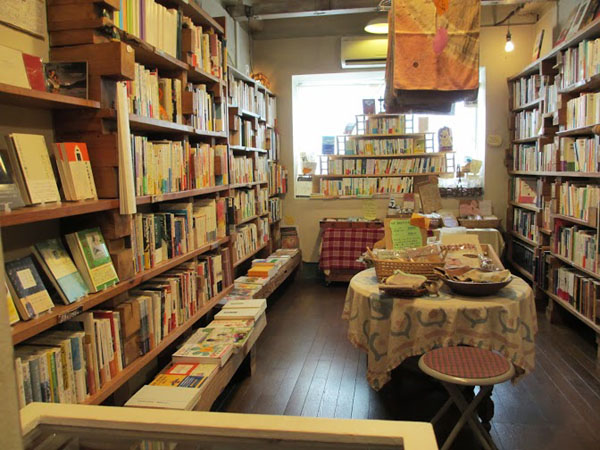

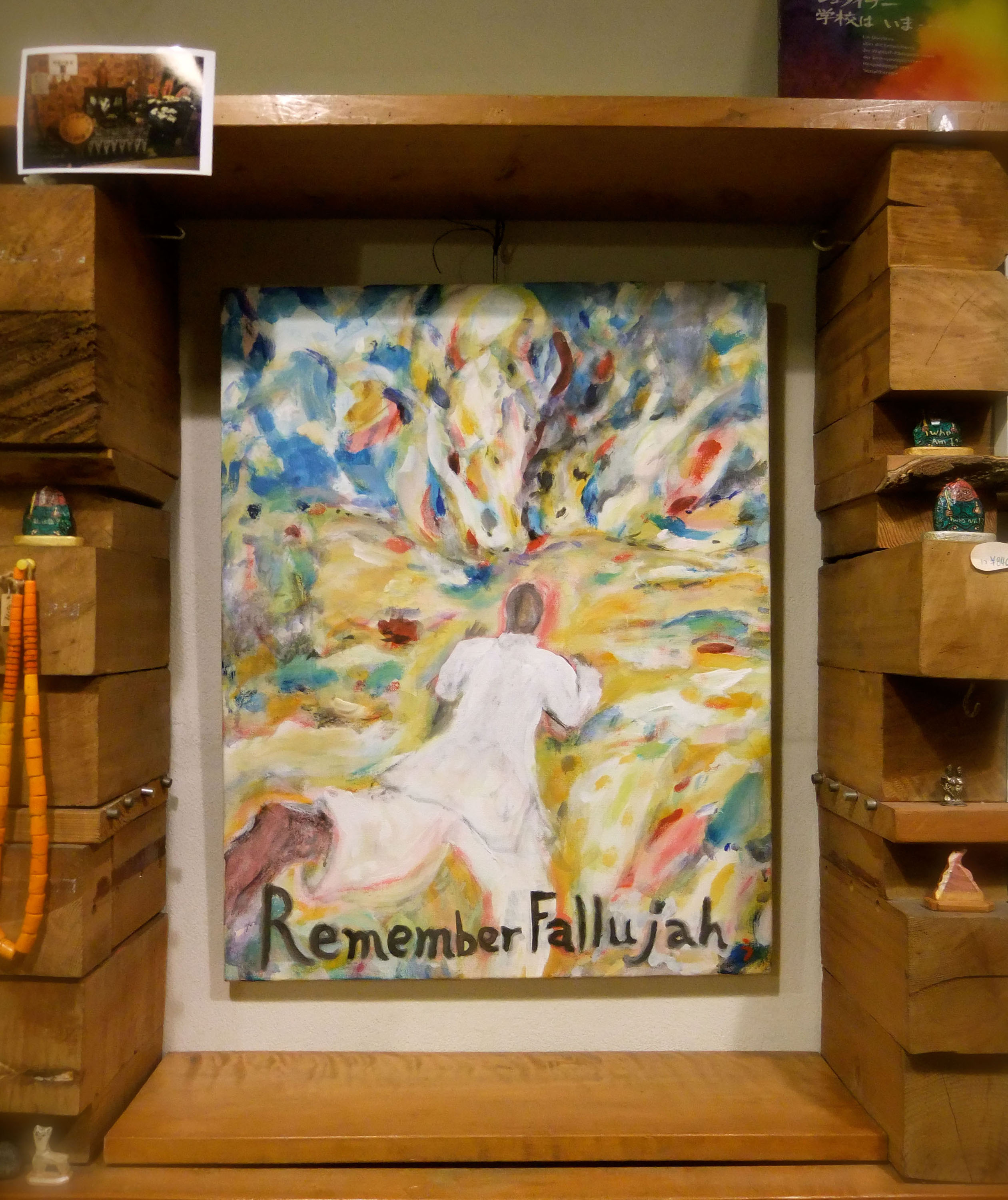

このかわら版を一緒に作ってきた画家のうつみあきらさんの絵が、今、ナワプラサードの書棚に、ある。Remember Fallujah と題されたその絵は、2004年の米軍のイラク・ファルージャ侵攻に際して描かれたものだ。ファルージャでも、ヒロシマでも、フクシマでも、起きたことはどんどん忘れられていく。まるで夢のように。現実についていくのが精一杯の私たちは全く無力なのだが、それでもこういう絵を見る機会を与えられると、言いようのない感情が湧きおこる。それは大切なことだ。ハートで感じているからだ。 このかわら版を一緒に作ってきた画家のうつみあきらさんの絵が、今、ナワプラサードの書棚に、ある。Remember Fallujah と題されたその絵は、2004年の米軍のイラク・ファルージャ侵攻に際して描かれたものだ。ファルージャでも、ヒロシマでも、フクシマでも、起きたことはどんどん忘れられていく。まるで夢のように。現実についていくのが精一杯の私たちは全く無力なのだが、それでもこういう絵を見る機会を与えられると、言いようのない感情が湧きおこる。それは大切なことだ。ハートで感じているからだ。「どこかでなにか作品ができれば。音楽でも、絵でも、いや小さな詩でもいいのですが、いい作品が生まれれば、その作品が存在するというだけで、世界は変革できるのです」とはミヒャエル・エンデの言葉だが、そのとおりだと思う。何か感じた心の襞は、必ず誰かに伝播する、そうでなくてどうして人の世の美しさは存在するだろう。どうぞ、絵を見に来てくださいね。(ゆ) |

^ |

|

この文章は紙版「ほびっと村学校かわらばん」の編集後記です。ナワプラサードの高橋ゆりこによって書かれました。 |

||

|

http://www.nabra.co.jp/hobbit/nawaprasad/

|

||